落地的凤凰不如鸡,44岁消失的玲花,终是为搭档的行为买了单

凤凰传奇的故事,很接地气。

起点平凡。

很多人记住的是歌,记住的却不只是旋律。

—我觉得这种反差耐人寻味。

从社会文化传播的角度来看,这个组合的成名路径呈现出明显的草根动能:成员出身非精英教育体系,依托基层演出与民间传播渠道逐步积累听众基础,并且借助当年通信服务的商业化工具(如来电彩铃)与电视平台的放大效应,形成从局部到全国的扩散机制。

仔细想想,这提醒人们,流行文化的扩散并非单一渠道驱动,而是多重媒介与群众实践交织的结果;换个角度看,它也说明了音乐作品的可参与性在大众传播中的决定性作用。

舞台之上,光与汗交织,歌声像河流。

那声音,既朴实又有穿透力。

令人惊讶——普通人也能唱进千家万户。

说白了,成名有捷径,也有隐患。

凤凰传奇的歌曲在广场舞里被反复传唱,这让曲目触达面极广,但与此同时,公众话语场的敏感度也在增长。

最近一次风波——一块手表引发的争议,加上网络上关于成员过往的一些信息被翻出,迅速把注意力从音乐转向了个人形象管理。

结果就是,原本安排的演出出现变动,社交账号静默,外界猜测纷纷,工作室对外则以健康或其他安排解释。

在我看来,这类事件充分显示了在如今信息放大的环境下,如何处理公共事件和信息传播已成为团队治理的要紧课题。

难道不是吗?

公众不会只听歌,他们也会观察做人的细节。

从机构管理角度考察,应当意识到两个事实:其一,品牌并非简单叠加个人名气,团队的整体信誉在很大程度上依赖于成员间的行为协调与风险内控;其二,在危机发生时,沉默往往会被解读为回避,透明的应对机制和及时的信息发布更有助于稳定公众预期。

依我之见,建立事前的行为规范、事中的沟通策略和事后的修复路径,都是文化产业参与者无法回避的专业任务。

细细品味,这既是企业化运营的要求,也是公共艺术实践成熟的标志

乃至于个人命运与公众形象之交织,亦是常理。

曾经的普通劳动者,凭一曲入耳成名,旋即成为聚光之下的对象;今回一隅争议,便见舆论之速而曲直难辨。

若要问该如何自处,或可先行审视内部机制,再行对外释明,方能渐渐平息非理性之评说。

真没想到,成名之后的世界会是这样复杂;换做现在,任何细小符号皆可能牵动公众情绪。

话说回来,圈里人还是会继续演出,行业也没停摆。

有人上台,有人受关注,这都是常态。

相比之下,个别组合的暂停并不会终结市场。

仔细想想,这就像一个生态,局部动荡不代表整体崩塌。

个人认为,关键是回归作品与表演,把话题从绯闻拉回到歌声上,好比把注意力重新引导回艺术本身。

确实,粉丝和普通听众的反应不一。

有人支持,有人质疑,社交媒体把这些声音迅速放大,呈现出高度碎片化的讨论场景。

设问一下:该如何在碎片信息中维护权威性?

答案并不简单,但透明、及时与诚恳的沟通无疑是必要的一环。

面对舆论,刻意的回避只会让猜测增多。

若能主动说明事实、表达态度,或许更能赢回部分信任。

从传播学与品牌治理的交叉视角看,这一事件为文化组织提供了经验教训:在媒体环境日益复杂的条件下,作品传播的同时必须兼顾符号管理;群体认同易受情绪导向影响,品牌的稳固需要制度化的公关与风控措施。

这不是空谈,而是基于过往与现实演出安排的务实反思。

仔细想想,若没有规矩的运作和持续的艺术产出,任何短期的舆论波动都可能成为长期影响的起点。

舞台可以暂时安静,但歌声有回响。

就像春雨过后,泥土里仍留有种子。

对于那些曾把歌唱到人心里的艺人,时间与作品仍握有修复的可能。

真没想到,简单的一首歌可以牵动这么多人心;反思时,也许应更注重艺术本身的持久力,而不是一时的喧嚣。

我觉得,公众和行业都需要多一点耐心。

事情有来有往,真相和影响都需要时间去澄清。

山姆APP被差评刷屏?回应来了

延伸阅读:

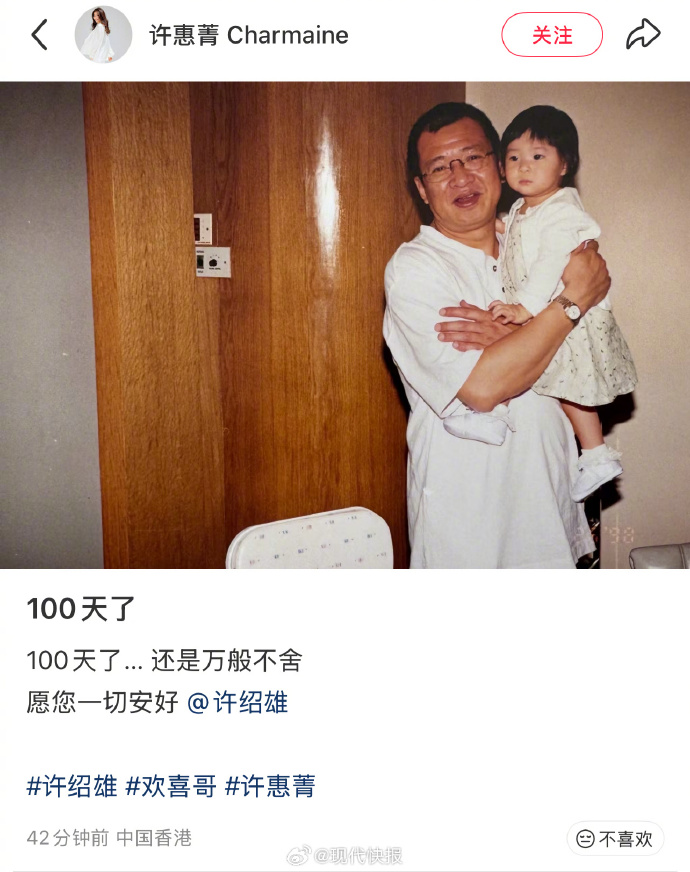

许绍雄去世100天女儿发文悼念:还是万般不舍,愿您一切安好

2026年2月5日,许绍雄女儿许惠菁在父亲逝世100天之际发文悼念,一句“100天了…还是万般不舍,愿您一切安好”道出绵...

赵本山女儿球球线下近照,看着比实际年龄稍大,强大基因藏不住!

谁能想到,赵本山女儿球球那张引发热议的"显老"近照,早在五年前就被亲妈马丽娟精准预测了! 当时看着女儿在整容路上越走越远...

李嫣小时候被爸妈打扮得好萌哦,她和爸妈合影照片很多!

这个曾被叫“兔唇女孩”的星二代,靠三次手术和父母上亿的资产支持“换脸”了? 别急着下结论,她的故事里,手术费或许只是小数...

王思聪前女友财路断了!曝女儿被经纪公司疯抢,2岁闪闪成摇钱树

一个两岁小女孩,对着镜头笑一笑,换几套衣服,拍上大半天,就能入账11万。 这不是天方夜谭,是一个叫闪闪的两岁孩子,明码实...

女明星高露堪称最失败的母亲;女儿15就谈恋爱,自己却无能为力

16岁星二代恋爱一周年! 高露女儿成熟打扮引争议,网友:这像26岁?2025年12月,演员高露16岁的女儿顾若馨在社交平...